音楽を学び始めるとよく耳にする「オクターブ」という言葉。ピアノやサックスの練習でも必ず出てきますが、実際にはどういう意味なのでしょうか。オクターブとは「ドから次のドまで」の音の幅を指し、周波数で見ると2倍や半分の関係になっています。本記事では、初心者にもわかりやすくオクターブの意味や周波数との関係を解説し、楽器演奏にどう活かされるのかを紹介します。

オクターブの基本的な意味

「オクターブ(octave)」という言葉を聞いたことはあっても、実際にどういう意味か分からない方は多いと思います。

オクターブとは、簡単に言えば「ドから次のドまでの音の幅」のことです。ピアノを見れば分かりやすく、白鍵をドから数えてドレミファソラシドと弾くと、最後の「ド」で1オクターブが完成します。つまりオクターブは音の高さの区切りを表す単位であり、音楽の基礎となる考え方なのです。

オクターブと周波数の関係

音の高さは「周波数」という数字で表すことができます。周波数とは音が1秒間に何回振動しているかを示す数値です。

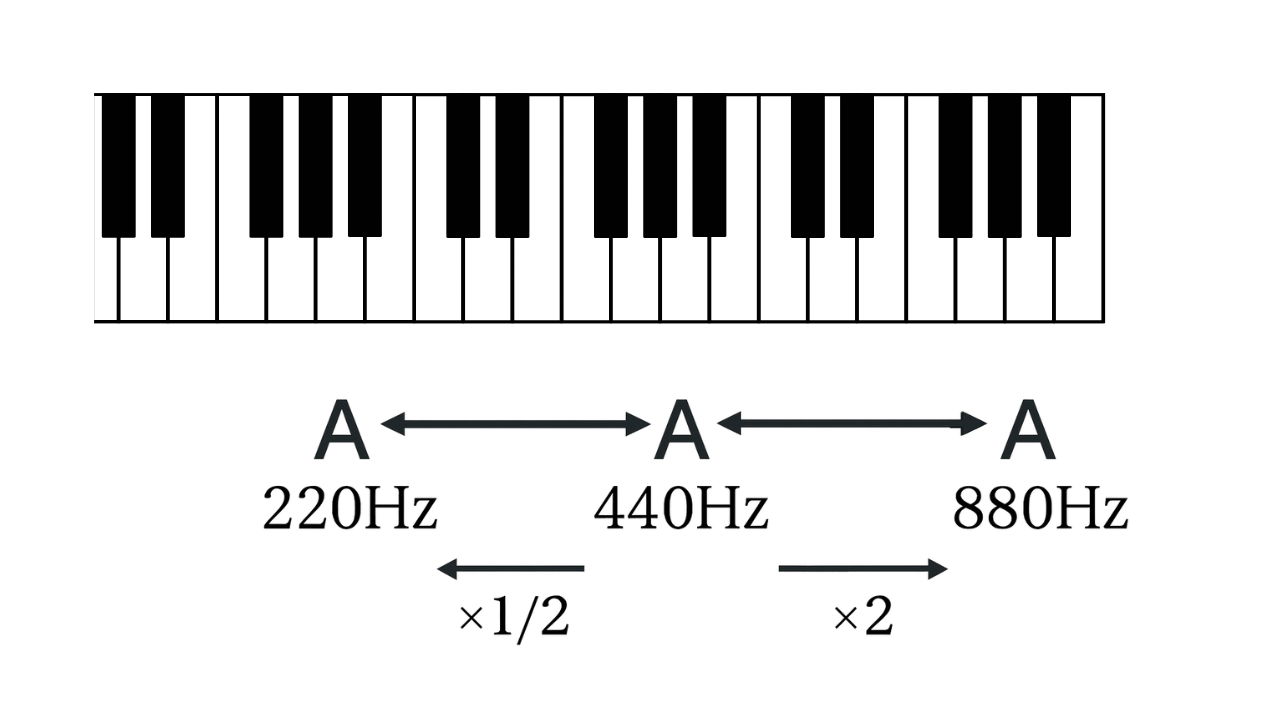

例えば、基準音として使われる「ラ」の音(A)は440Hz(ヘルツ)です。

ここでオクターブ上の「ラ」はどうなるかというと、振動数がちょうど2倍になり880Hzになります。

逆にオクターブ下の「ラ」は半分の220Hzになります。

このように、オクターブとは周波数が2倍や半分になる関係にある音の幅なのです。

| 音の高さ | 周波数(例:ラの音) |

|---|---|

| 1オクターブ下 | 220Hz |

| 基準のラ | 440Hz |

| 1オクターブ上 | 880Hz |

| 2オクターブ上 | 1760Hz |

この表からも分かるように、

オクターブは「音が高くなる」というだけでなく、物理的に周波数がきれいに倍々になる仕組みを持っています。

オクターブの響きの不思議

オクターブは、誰が聞いても心地よく、調和していると感じる音程です。例えば「ド」と「高いド」を同時に鳴らすと、不思議なことに2つの音が重なり合って違和感なく響きます。これは周波数の関係が単純で、音の波がきれいに揃うからです。そのため世界中の音楽でオクターブは特別な意味を持ち、旋律や和音の基本として使われ続けてきました。

アルトサックスとオクターブの関係

アルトサックスを学ぶときもオクターブの考え方はとても重要です。アルトサックスには「オクターブキー」と呼ばれるキーがあり、それを押すと息の流れが変わり、1オクターブ高い音が出せるようになります。ドレミファソラシドを吹けるようになったら、オクターブキーを使うことで同じ指の形でも高い音に移動できるのです。初心者にとっては最初のステップアップであり、音域を広げる楽しさを感じられる瞬間でもあります。

自分でサックスを演奏できるようになりませんか? アルトサックスを弾けるようになるには、指の使い方が分かりやすい楽譜を使ったり、吉野ミユキ先生のデモンストレーションを繰り返し見ることで、短期間での上達が可能です。この機会にぜひ、以下のリンクからアルトサックス講座の詳細をご覧ください。

ピアノとオクターブの関係

ピアノでオクターブを理解するのはとてもわかりやすい方法です。ピアノの鍵盤には白鍵と黒鍵が並んでいますが、「ド」から次の「ド」までの鍵盤の並びが1オクターブにあたります。つまりドレミファソラシドと進んで、次に出てくるドが1オクターブ上の音になります。ピアノには88鍵があり、最低音の「ラ」から最高音の「ド」までに7オクターブ以上の幅があります。

そのため、ピアノは広い音域をカバーできる楽器であり、オーケストラのようにさまざまな音域を一人で表現できるのです。オクターブの幅を目で確認できるので、音楽理論を学ぶ上でもピアノは非常に役立ちます。

ピアノを弾けるようになるには、指の使い方が分かりやすい楽譜を使ったり、先生のデモンストレーションを繰り返し見ることで、短期間での上達が可能です。この機会にぜひ、30日でマスターするピアノ教本&DVDの詳細をご覧ください。

まとめ

オクターブとは「ドから次のドまで」の音の幅を表す言葉で、周波数で見ると2倍や半分の関係になっています。そのため、とても調和のとれた響きとして音楽の基本になっているのです。アルトサックスを学ぶ際にもオクターブは欠かせない考え方であり、楽器を通じて「音の世界のルール」を体感できる良い入り口になります。音の仕組みを理解すれば、練習する楽しさもより大きく広がっていくでしょう。